膝の水を抜くと癖になる?

「膝の水を抜くと癖になる」というのを聞いたことはありませんか?

これは本当でしょうか?

まず、「膝に水が貯まる」という現象についてですが、

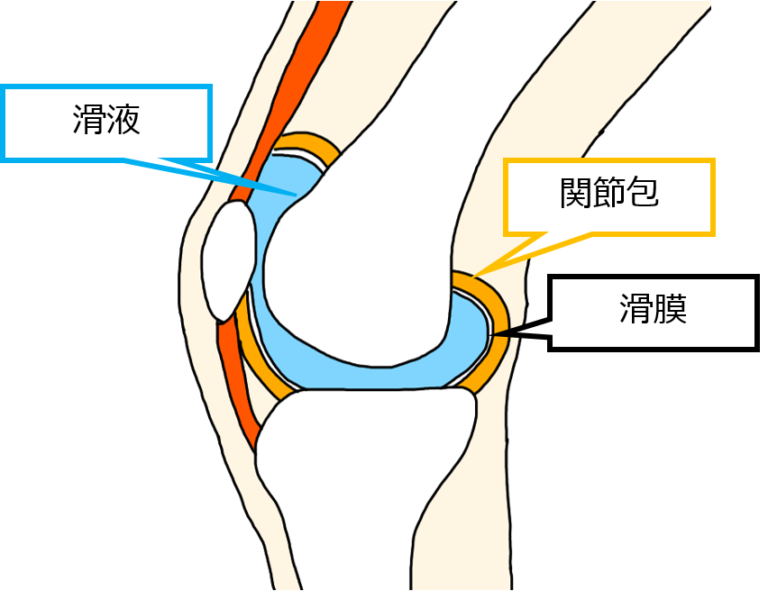

膝関節は、「関節包」という袋状の膜に包まれています。

関節包は膝の動きをなめらかにするために、関節液を分泌しています。

この関節液が「関節包(滑膜)の炎症」により、過剰に分泌して関節内溜まっている状態を

「膝に水が溜まる」といいます。

膝の水を抜くと癖になるのは、関節包(滑膜)の炎症がある以上、

抜いてもどんどん溜まってきてしまうということです。

鍼灸治療は、滑膜の炎症を抑える効果があるため、水が溜まってくるのを防いでくれます。

治療によりアライメントが調節されることで軟骨への負担が軽減し、炎症を起こりにくくします。

当然、運動療法(パテラセッティング)も水が貯まるのを防ぐ方法のひとつです。

つづく・・・